gemeinsam lernen, gemeinsam gestalten, gemeinsam mehr erreichen

Da bin ich mit dabei

In dieser religionspädagogischen Zeitschrift wird der Frage nachgegangen, ob religiöse Bildung politisch sein darf.

gemeinsam lernen, gemeinsam gestalten, gemeinsam mehr erreichen

In dieser religionspädagogischen Zeitschrift wird der Frage nachgegangen, ob religiöse Bildung politisch sein darf.

Ein Mahnmal erinnert seit dem 6. Mai in Eisenach an die Gründung des "Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben" sowie zur Erinnerung an die Opfer von Antijudaismus und Antisemitismus.

Dr. Reinhard Kirste stellt das Buch von Michael Blume vor.

Antisemitische Straftaten haben im 2018 um fast 10 Prozent zugenommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

Erkenntnisstand und Handlungsperspektiven – Wissenschaftliches Gutachten Prof. Dr. Samuel Salzborn, TU Berlin und Dr. Alexandra Kurth, Justus-Liebig-Universität Gießen Erschienen im Februar 2019 Zur Studie

Folgende Sendungen könnten für Religionslehrerinnen und Religionslehrer von besonderem Interesse sein:

In Deutschland werden Juden einer Umfrage in zwölf europäischen Ländern zufolge am häufigsten angefeindet.

Immer wieder kommt es an Schulen zu antisemitischen Übergriffen. Die Soziologin Julia Bernstein hat in einer unveröffentlichten Studie jüdische Schüler, Eltern und Lehrer befragt. Im Interview mit dem MEDIENDIENST erklärt sie, warum Lehrer bei antisemitischen Vorfällen so selten einschreiten.

Folgende Sendungen könnten für Religionslehrerinnen und Religionslehrer von besonderem Interesse sein:

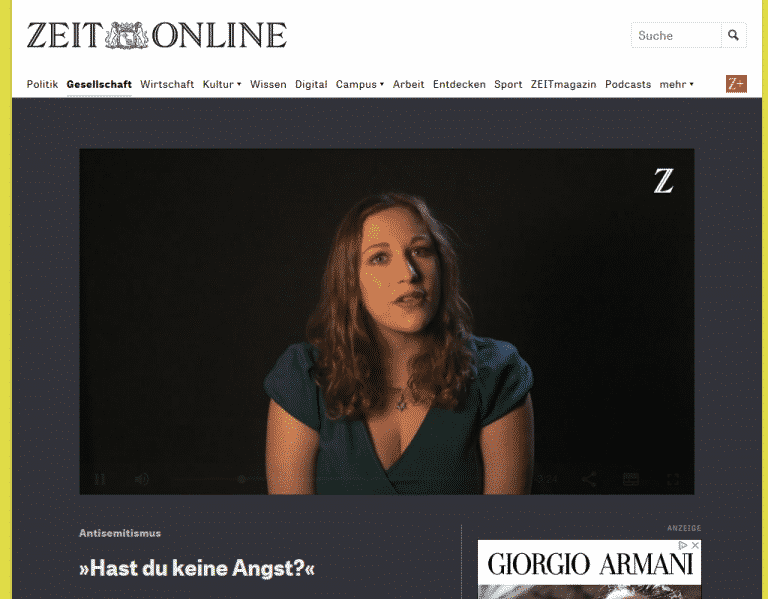

Sieben Jüdinnen und Juden lassen sich auf ein Video-Experiment der ZEIT ein und beantworten Fragen, wie es für sie ist, Jude zu sein.